世界シェア第3位。データセンター市場で存在感を増すNTT DATAが、GX領域でも大きく舵を切ろうとしている。その壮大なビジョンと実装に迫る。

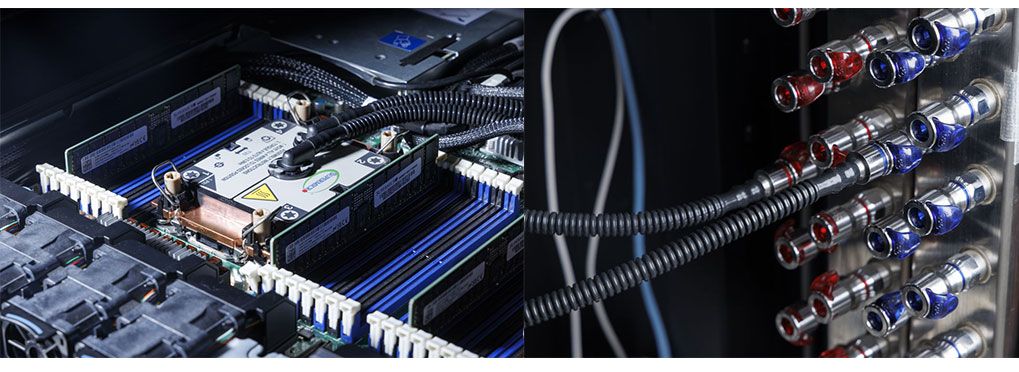

部屋に張り巡らされた配管に液体が流れる。液体の向かう先はサーバーである──。サーバーには“水”は禁忌という価値観からすると不思議な気分にとらわれるが、実はこれ、サーバーを冷却する装置の検証中なのだ。場所は千葉県野田市。「Data Center Trial Field」という検証施設をリードするNTTデータ TC事業本部テクノロジーコンサルティング事業部課長代理・黒瀧晃平が語る。

「IEA(国際エネルギー機関)によると、AIのニーズの高まりにより、データセンターの消費電力が2030年には現在の2倍以上になると推測されています。また、データセンターの消費電力のうち、3~4割はサーバーから出る熱を処理するために使用されていることから、より効率的に熱を処理するために、液体を使った冷却方法の検討を始めたのです」

9カ月で150社が見学に訪れた「チルドタワー」

NTT DATAのデータセンターは世界第3位の売り上げを誇る。欧州、アメリカなど海外に1,500MW以上のデータセンターを保有。それらをどう冷却するかが喫緊の課題。ただ、冷却技術の検証を運用中のデータセンターで行うことは制約が多いため、専用施設を昨年11月に開設したのだ。

冷却方法は、従来の空冷のほかに水冷と液浸とがある。水冷は、液体が通る管をチップ近くに配置して、液浸は電気を通さない絶縁性の液体の中にサーバー本体を丸ごと浸して熱を取る。熱を含んだ液体は、「チルドタワー」という装置に運ばれ冷やされる。この装置を開発したのは、桑名金属工業(三重県)である。黒瀧はある勉強会で、チルドタワーの技術を知った。

「ドライクーラーや冷却塔を使用した冷却(フリークーリング)では、特に外気温が上がる夏は冷却が追いつかないことが懸念されます。チルドタワーは、フリークーリングとチラーのハイブリッド方式を採用しており、モードを外気温の変化に合わせて自動的に切り替え運転します。この方式ならば、夏場の冷却不足を解消し、かつ年間通じて冷却エネルギーを抑えられるのではないかと」(黒瀧)

これまで主に工場の生産設備などを冷やす装置として用いられてきたチルドタワー。サーバー冷却のためにカスタマイズが必要だったという。桑名金属工業東京支店営業課長・吉田安孝は語る。

「従来の生産設備は熱の出方が比較的安定しているのに対し、データセンターの場合は変動がある。それに対応する工夫が必要でした。皆さまの協力で知見を蓄えられています」

データセンター事業者が冷却装置の検証を行う例はほかにもあるが、NTT DATAのプロジェクトの大きな特徴は、さまざまな事業者の参入をオープンにしているところだ。現在かかわっているのは9社。この9カ月で150社ほどが見学に訪れ、情報交換している。黒瀧はこう語る。

「検証から実装を成功させるには大きな壁があります。それを乗り越えるにはいろいろな分野の優れた事業者さんと協業することが不可欠です」

チルドタワーを使った冷却装置を用いることで、PUE(データセンターにおいて用いられる電力使用効率を示す指標)に照らすと、熱処理に必要な消費電力を約50%削減できるという。実装は現在、一部施設で導入検討が始まり、近い将来に展開。日本だけでなく、世界のデータセンターへの展開も視野に入れているという。

循環型経済は日本のDNAだ

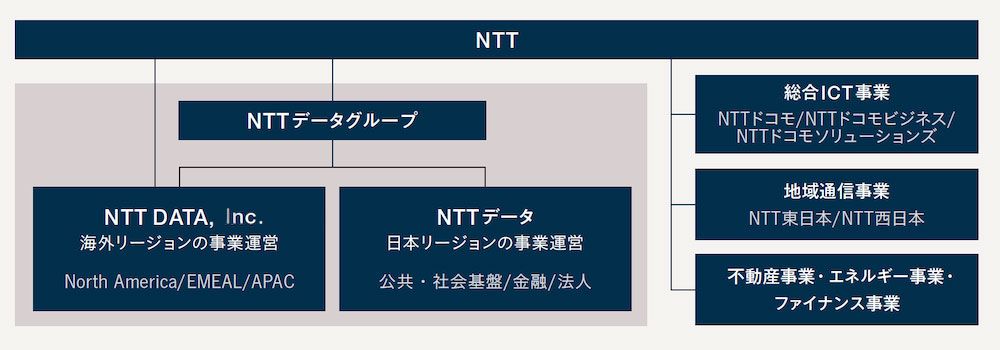

NTT DATAといえば、日本発のグローバル企業である。2005年ごろからグローバル展開を図り、23年7月には、NTTデータグループ(持ち株会社)、NTTデータ(国内事業を展開)、NTT DATA, Inc.(海外事業を統括)の3社体制にし、目下世界50以上の国と地域に拠点を展開している。「サステナビリティ経営」のもと、「NTT DATA Net-Zero Vision2040」により40年までに、温室効果ガス(GHG)排出量のScope1-3を含むネットゼロを目指すと掲げる。

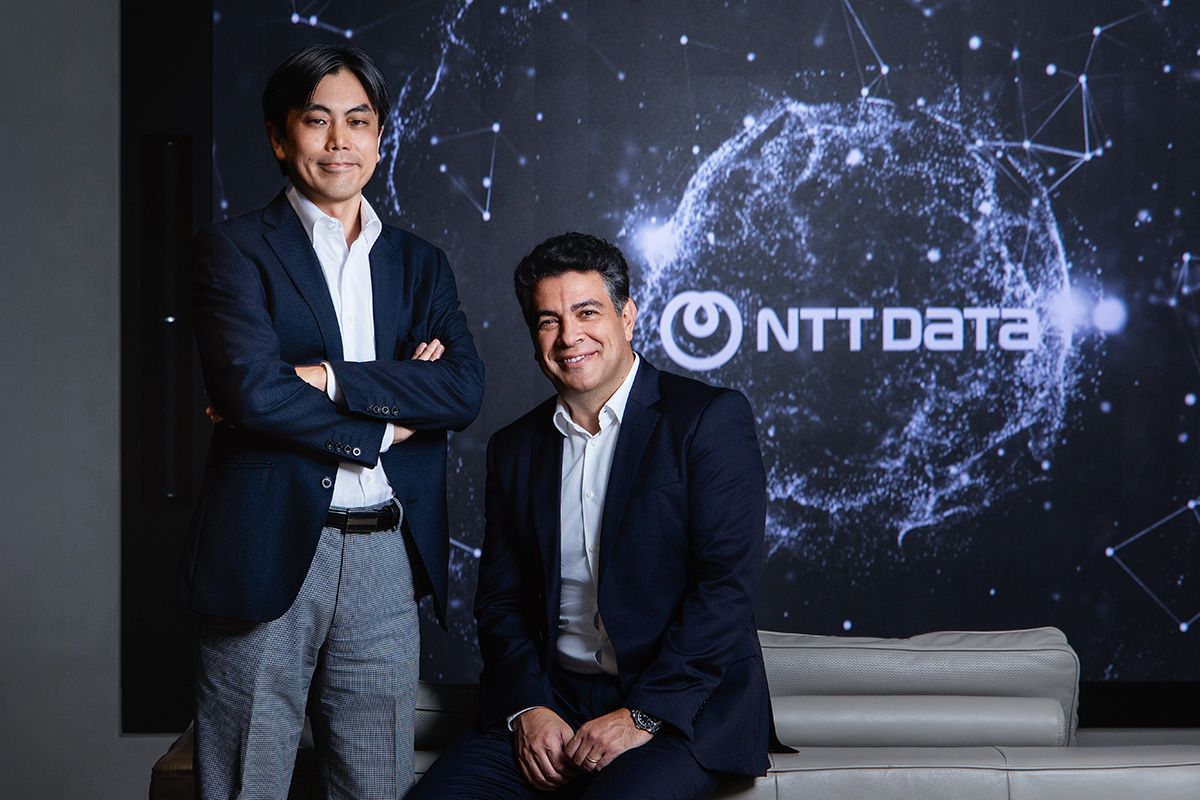

高い目標を掲げるには自信と覚悟が不可欠だが、11年前、NTT DATAのグローバル企業としての“本気度”を冷静な目で見ていた人がいる。デイビッド・コスタだ。2014年当時、在籍していたスペインの大手IT企業everis Groupの経営層のひとりとして、会社のNTT DATAへの売却の決定要因のひとつに、財政基盤だけでなく企業としてのDNAに共感できる部分が多かったと語る。NTT DATAに買収され、23年の3社体制を前に、デイビッド・コスタはNTT DATA, Inc.のチーフ・サステナビリティ・ビジネス・オフィサー(CSBO)のポストを打診された。

以来、海外のサステナビリティを牽引する立場となり、25年7月からはNTTデータグループのサステナビリティ経営推進本部長にも就任している。これは統一したサステナビリティ戦略を実行するうえで重要な配置である。サステナビリティの定義を考える上で、当時NTT データ副社長だった藤原遠から聞いた話が印象的だったという。ひとつは江戸時代の循環型経済。「もったいない」精神のもと、茶碗や鍋、傘などあらゆる生活用品をリペアしたり古鉄などをリユースしたり、屎尿なども肥料として循環させたりしていた。もうひとつは「三方よし」。「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の三者が満足する状態を目指す考え方だ。

サステナビリティの柱を何にするかについて議論を重ねた結果、3つの「P」に集約させた。テクノロジーの力で事業の環境負荷を低減し、社会実装することで地球環境の再生をリードする“Planet Positive”、すべての人が暮らしやすい世界を実現する “People Positive”、お客さまと社会の持続的な成長に貢献する “Prosperity Positive”。「三方よし」が絶妙に融合したコンセプトになった。

“循環型経済がDNAに入っている日本人・日本企業としての役割がある”と言うのは山根知樹。NTTデータグループ サステナビリティ経営推進本部 Sustainability Business Office室長(NTTデータ経営企画本部兼務)である。その役割とは何か?

「AIの利用により電力使用が増えて、世界のGHGに占めるICT関係の割合は、2010年の1%から最新の数字では1.7%に伸びています。そうした状況のなかで、日本において生まれているさまざまなソリューションをグローバルに展開、さらに欧州の先行事例を日本へ展開する役割がある。CSBOのデイビッドとグローバル連携を強めながら進めているところです」

デイビッドによれば、環境分野においてヨーロッパは規制主導型、日本などはイノベーションや循環性を重視する特徴があるという。

サステナビリティ実現を「つなぐ」

さて、そのイノベーション、研究開発部門に年間約2500億円を投資するNTTグループの後ろ盾をもとに、NTT DATAから多く生み出されている。「C-Turtle®」も一例である。一言でいえば「GHGの可視化ツール」である。

GHGの可視化で難しいのは、サプライヤーや協力会社から排出されるGHG量の見極めである。情報開示を求めようにもままならないケースが多い。業界によってかなり個別性が高いGHGだが、どのようにして可視化するのか。山根はこう語る。

「イギリスのNGO・CDPが、登録企業に毎年アンケートを取り、それぞれのGHG排出量を調査しています。CDPは気候変動アクションにおいて中心的役割を担っている団体で、その開示情報は、グローバルスタンダードで投資家などの意思決定に影響を与える信頼性の高い情報です。当社は国内唯一のCDPデータ使用許諾契約を結び、CDPが保有する一次データ(実測値)を用いたC-Turtle®によりお客さまのGHG排出量の可視化を実現します」

現在、C-Turtle®を導入する企業は国内で約3,000社。鉄道、化学メーカー、そして金融機関もそのひとつで、投融資先企業に導入するケースも増えている。山根によれば、地方の金融機関は基本的にGHG排出量削減目標を設定しており、投融資先の中小企業などを含めたGHG削減を達成することを支援しているという。そうした例が増えてくれば、GHG削減の波は全国に拡大することになる。

今、サステナビリティの国際的な懸念材料は、環境政策に距離を置くアメリカ・トランプ政権の動向である。しかしデイビッドは楽観的だ。

「私たちは国よりは常に企業に注目をしています。なぜならサステナビリティサービスのマーケットが急速に伸びており、サステナビリティに積極的であったほうが、資本をより潤沢に使えるようになるという財務的メリットがあるからです」

デイビッドはひとつのケースを示す。250以上のグローバル企業が加盟する「World Business Council for Sustainable Development(WBCSD)」である。アメリカ企業はもちろんNTT DATAも加盟するが、それら企業からのGHG排出量が世界全体の25.6%を占める。デイビッドによれば、「加盟社すべてが炭素削減にコミットをしています。さらに注目すべきは、250社中91%の役員たちがネットゼロの投資、それからサステナビリティの投資を継続すると言っていることです」

NTT DATAは「提言」にとどまらず「実装」「成果」までトータルな支援を行っている。冒頭に紹介したデータセンターの冷却装置の検証も一例。ほかにも、EV(電気自動車)バッテリーの原料から完成までに関係したもののトレーサビリティ管理機能とデータ連携基盤のシステムをつくるのだ。同時に有害物質やリサイクル材の管理についてもサプライチェーンを横断して情報共有し、サーキュラーエコノミーの実現を目指す。山根は語る。

「今後は、業界全体の視点、業界を横断する視点が大事になります。そのときにNTT由来の“つなぐ”という文化で貢献できるのではないか。業界を横断したプラットフォームをシステムとしてつくっていけたらと考えています」

今年NTTの完全子会社になったNTT DATA。同社には目指す世界観がある。それは「当社の事業が拡大すればするほど、社会の持続性サステナビリティ実現につながる」。山根は続ける。

「これまで私たちは、公共、金融、社会インフラ、および法人分野の皆さまをICTで支えてきました。現在も主要なステークホルダーの皆さまにICTのサービスを提供しておりますので、そのなかにサステナビリティの観点を埋め込むことで、お客さま自身のサステナビリティ実現につながる。結果として、社会のサステナビリティ実現につながります。サステナビリティやGXの課題は都市部だけでなく全国各地の企業が抱えています。それを解決していけたらと考えています」

デイビッドはこう語る。

「サステナビリティの良いところは、争わなくてもよい点です。みんなが協力するのです。だから私たちのチームも寛大であり寛容なのです」

その環境哲学が日本を、そして世界を変えていく。

NTTの完全子会社になったNTTデータグループ

デイビッド・コスタ◎1970年、スペイン生まれ。2013年、スペインの大手IT企業everis Groupの英国&アイルランドCEOを経て、NTT DATAに参画。23年よりNTT DATA, Inc.チーフ・サステナビリティ・ビジネス・オフィサー。25年よりNTTデータグループ シニアバイスプレジデント、サステナビリティ経営推進本部長に就任。

やまね・ともき◎NTTデータグループ サステナビリティ経営推進本部 Sustainability Business Office室長。2000年にNTTデータに入社。医療系基幹システムやヘルスケア関連ソリューションなどのプロジェクト責任者を務め、24年7月より現職。

くろたき・こうへい◎NTTデータ TC事業本部テクノロジーコンサルティング事業部課長代理。

よしだ・やすたか◎桑名金属工業 東京支店営業課長。