30年経っても、特異なキャラ

12月25日、金曜ロードショーで約2年ぶりに長編劇場用アニメーション映画『風の谷のナウシカ』(宮崎駿監督)が放送される。劇場公開から30年以上経つにもかかわらずいまだ根強い人気を誇る作品で、特に主人公のナウシカは、宮崎駿が創造した中でも圧倒的なインパクトのあるキャラクターだ。

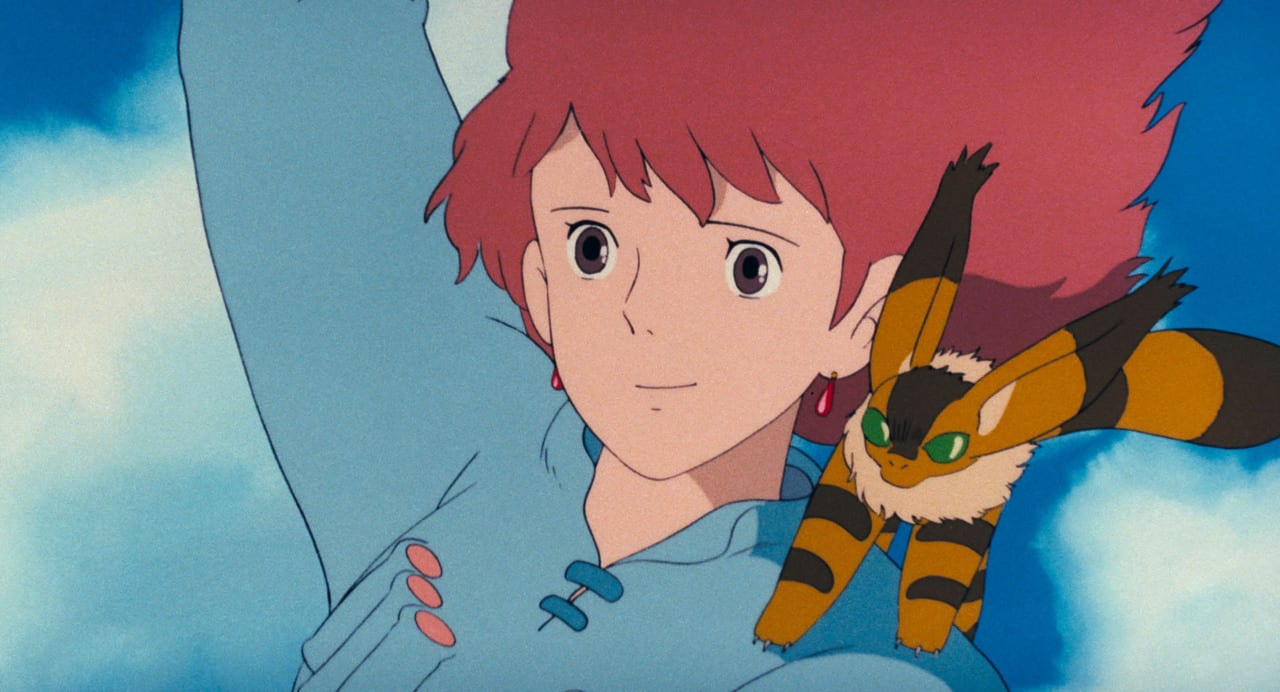

ナウシカとキツネリスのテト[スタジオジブリ公式サイトより]

ナウシカとキツネリスのテト[スタジオジブリ公式サイトより]しかし彼女は、ジブリ作品の他の女性キャラクターとも、また当時の他の映画の女性登場人物とも決定的に異なっているのだ。そんな彼女の特異な点について、考えてみたい。

『風の谷のナウシカ』が最初に劇場公開された1984年当時、「戦う女性ヒーロー」の登場するフィクションは、世界的に主流になりつつあった。

1970年代には、女性専用の刑務所や強制収容所を舞台とする「女囚もの」、自分に屈辱を与えた男性に復讐する「レイプ-復讐もの」や、殺人鬼の襲撃から生き延びたヒロインが最後に反撃するホラーのサブジャンルの「スラッシャー」、日本では「女侠客もの」や「女番長(スケバン)もの」等々、女性が激しいアクションを演じる映画は、すでに量産されていた。

しかし、1970年代以前は、エロ・グロ・暴力描写の過激さが呼び物の、いわゆる「エクスプロイテーション」系映画を主戦場としていた「戦う女性」キャラクターは、1980年代にはより幅広い観客層を対象とするメインストリームの大作へと活躍の場を広げ、いわば「大衆化」していった。

1979年公開の『エイリアン』(リドリー・スコット監督)のリプリー(シガーニィ・ウィーヴァ―)と1984年公開の『ターミネーター』(ジェームズ・キャメロン監督)に登場したサラ・コナー(リンダ・ハミルトン)は、ハリウッド映画を代表する二大女性ヒーローとなった。

あるいは、現在もグローバルな活躍を続けるミシェール・ヨー(楊紫瓊)をはじめとする、香港映画の新しい世代の女性アクションスターが、ほぼ同時期に相次いで主演デビューを果たしている。

とはいえ、「戦う女性ヒーロー」は、いわば「非正規」の存在であり、最初から正面切って戦うことはほとんどなかった。「女を捨て」男装するか、一般社会からはぐれたアウトローとなるか、正体を隠し人目を忍んで暗躍するか、あるいは時間をかけた手続きを経て戦うしかない状況に追い込まれるか、何かしらの条件をクリアしたうえでようやく闘争が許される傾向は、いまだ多分に支配的だった。

『ターミネーター』シリーズでサラ・コナーを演じたリンダ・ハミルトン[Photo by gettyimages]

『ターミネーター』シリーズでサラ・コナーを演じたリンダ・ハミルトン[Photo by gettyimages]『エイリアン』のリプリーは、宇宙貨物船ノストロモ号の他の男性乗員が殺害された後に、ようやくエイリアンと直接対決し、『ターミネーター』のサラ・コナーも、守ってくれる男性たちが全滅した後に、ようやく殺人マシンT-800(アーノルド・シュワルツェネッガー)と直接対決する。

女性が能動的なポテンシャルを発揮するためのそうした諸条件、諸手続きは一切抜きに、冒頭からまごうかたなき「ヒーロー」として活躍する『風の谷のナウシカ』の主人公ナウシカは、この点で決定的に異なっていた。女性アクション映画がメジャー化しつつあった1984年の時点でも、あるいは今日もなお、異彩を放つ存在といえる。

ナウシカが持つ「特異な武器」

映画版『ナウシカ』のタイトル前の場面では、異様なマスクで顔面を覆い、われわれと同じ人類なのかどうかも判別できない人物が廃虚に入っていく。そこには、白骨化した死体が菌糸に埋まっていて、その人物が床から拾い上げた人形は手の中で粉々に砕ける。

オープニングタイトル直前の、

「巨大産業文明が崩壊してから1000年/錆とセラミック片におおわれた荒れた大地に/くさった海…腐海(ふかい)と呼ばれる有毒の瘴気を発する菌類の森がひろがり/衰退した人間の生存をおびやかしていた」

の白抜きの字幕が、砕け散るいたいけな人形と相まって、人類の生存をきびしく拒絶する世界の印象を突きつける。

腐海の中でたたずむナウシカ[スタジオジブリ公式サイトより]

腐海の中でたたずむナウシカ[スタジオジブリ公式サイトより]オープニングで提示された人類の生存を拒む世界のイメージが強烈であるだけに、そこに空から舞い降りてきて、ただ一人悠然と腐海の森へと歩み入ってゆくナウシカの一挙手一投足が、いっそう驚きをもって目を惹きつける。

巨大な王蟲の抜け殻を発見して、ライフルや剣を器用に使い有用な素材である眼を取り外す一連の作業の、圧倒的な手際の良さ。さらに、蟲に襲われている旅人の気配を察し、小型飛行機であるメーヴェを駆って救出に向かい、暴走する怒れる王蟲を傷つけることなく、閃光弾と蟲笛で落ち着かせてしまう鮮やかな空中アクション。

冒頭の腐海の場面では、ナウシカの顔は終始マスクに覆われ、観客は両眼以外を見ることができない。映画に登場する若い女性キャラクターの価値が、外観の美しさを中心的な基準として評価されていた時代に、当初は顔をほとんど見せないまま、人類の生存を許さない苛酷な世界の中で自在に立ち回り飛び回り、すぐれた身体技法――手際の良さ――で、観客を惹きつけるナウシカは、画面に登場した瞬間から異彩を放つ存在だった。

中国語圏の武術・武侠・功夫映画の女性ヒーローは、もっぱら武術で鍛えた肉体で闘い、同時代のハリウッド映画でメジャー化しつつあった女性ヒーローは、もっぱら銃器とマシンを用いて闘争した。

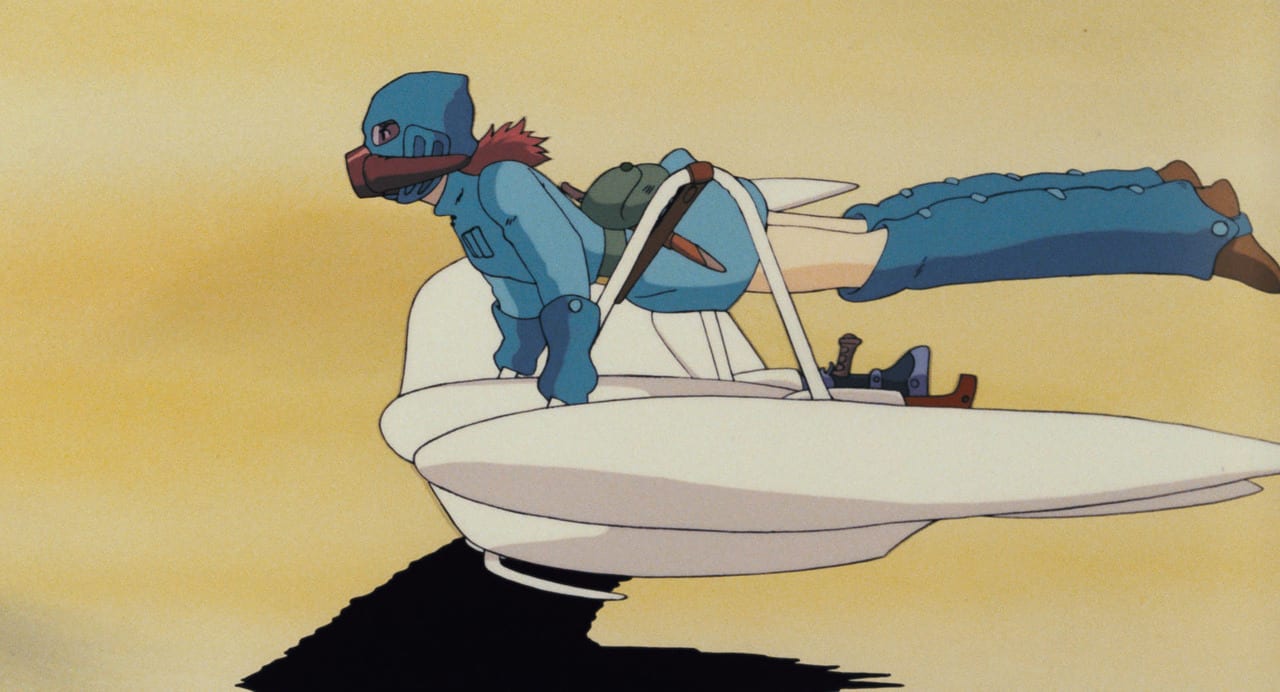

しかしナウシカは、その両方の資質を併せもつヒーローとして登場している。これは、ナウシカが飛行に用いるメーヴェの構造にも表れている。機体上に腹ばいになるか立つかして、手すり型の「操縦把」を掴んで操縦するというごくシンプルであり肉体的な熟練を必要とする構造ながら、しっかりとエンジンを搭載したマシンになっている。

メーヴェを操縦するナウシカ[スタジオジブリ公式サイトより]

メーヴェを操縦するナウシカ[スタジオジブリ公式サイトより]このことは、メーヴェが高い筋力と身体能力、機械の操作技術の兼ね備えた乗り手のみ自在に操りうる装置であること、またナウシカがその2つのスキルを併せ持っていることを意味する。

しかも、ナウシカは自分専用の秘密の研究室を所有する科学者でもある。1958年の『吸血鬼ドラキュラ』(テレンス・フィッシャー監督)に始まる英国ハマー・プロの「ドラキュラ」シリーズで、ドラキュラ伯爵(クリストファー・リー)と対決するヴァン・ヘルシング教授(ピーター・カッシング)をはじめ、科学と知の力をもって闘争するヒーローは、伝統的に男性の専門分野であり、その一方で、映画に登場する女性が、自分専用の研究室どころか、自分のデスクを所有していることを描写される機会さえ稀だった。

21世紀に至って、たとえばリブート版『ゴーストバスターズ』(2016)や、BBCとNetflixの共同製作のシリーズ『ドラキュラ伯爵』(2020)など、女性もようやくその分野に進出しはじめたものの、旧作ファンの強い反発を買うなど紛糾も絶えない。そのことを鑑みれば、物理的な力のみならず、科学と知の力を行使して人々を救おうとする点でも、ナウシカはやはり時代に先んじたヒーローだった。

孤高なナウシカの人間関係

ナウシカをめぐる人間関係も、従来の映画の女性をめぐる人間関係の型から外れていた。ナウシカの師匠にあたる旅人ユパ・ミラルダは、「辺境一の剣士」として名を馳せる人物である。しかし映画冒頭で、怒れる王蟲に追われているユパを絶体絶命の窮地から救出したナウシカは、当初からこの映画に登場する人類としては「最強クラス」であることが示されている。

「辺境一の剣士」ユパ・ミラルダ[スタジオジブリ公式サイトより]

「辺境一の剣士」ユパ・ミラルダ[スタジオジブリ公式サイトより]ナウシカは、群を抜いた問題解決能力を持ち、人間もその他の生物も分け隔てなく助けようと粉骨砕身する一方、自分自身は他の人間の助けを必要としないヒーローとして登場し、優しげな人当たりとは裏腹に、終始孤高の立場を貫く。

ここで他の宮崎駿監督・スタジオジブリ作品に登場するヒロインたちと比較してみたい。彼女たちは、大きく2つのパターンに分類できる。

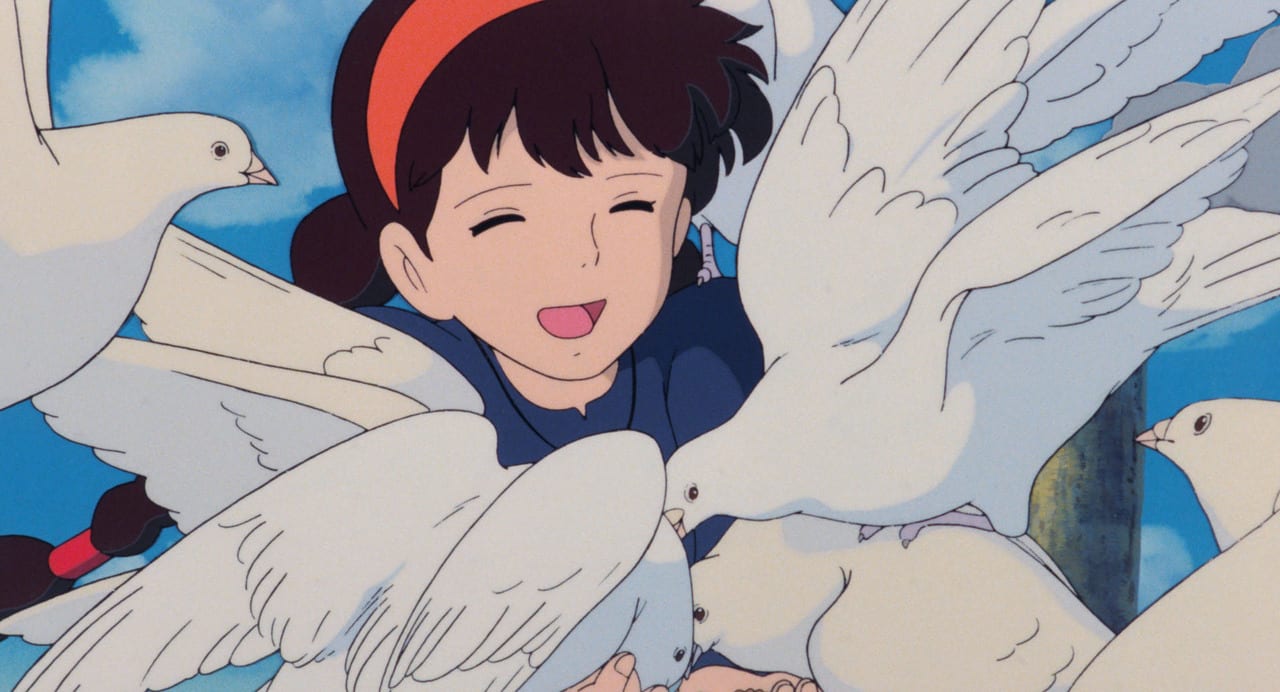

『未来少年コナン』(1978)のラナや『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)のクラリス、『天空の城ラピュタ』(1986)のシータのように、悪漢に捕われてヒーローに救出されるタイプと、『魔女の宅急便』(1989)のキキや『千と千尋の神隠し』(2001)の千尋、『ハウルの動く城』(2004)のソフィーのように、自分ひとりでは解決できない困難な状況を、他者と助け合って打開してゆくキャラクターだ。

『天空の城ラピュタ』のシータ[スタジオジブリ公式サイトより]

『天空の城ラピュタ』のシータ[スタジオジブリ公式サイトより]いずれにせよ彼女たちは、作中で知り合った他の人間とプライベートな関係を取り結び、彼/彼女らから問題解決の力を得ていた。それに対して、人間の力で解決可能な問題は、たいてい自分ひとりで解決できるナウシカは、プライベートな人間関係を結んだ他者に頼る必要がない。

とはいえ、ナウシカを「愛される、良い娘」として表現すべく、彼女のプライベートな人間関係を描こうとする作り手の努力らしきものは随所から窺われる。しかし、師匠ユパも、ロマンティックな相手役候補だったかもしれないペジテ市の王子アスベルも、腹心の部下ミトも、世界を救うべく東奔西走するナウシカの速度に振り切られ、ともに問題を解決するパートナーとして、彼女についていくことはできない。結局ナウシカに「ついていく」ことができるのは、小動物キツネリスのテトだけである。

距離を詰めるクシャナだが…

常日頃からひとりきりの「腐海遊び」に没頭し、生命あるものを遍く愛しながらも、個人的な人づきあいへの欲は薄いナウシカ。彼女に対して、あえてつきあいを求めて踏み込もうとする数少ない人物の一人が、大国トルメキアの皇女クシャナだと思われる。

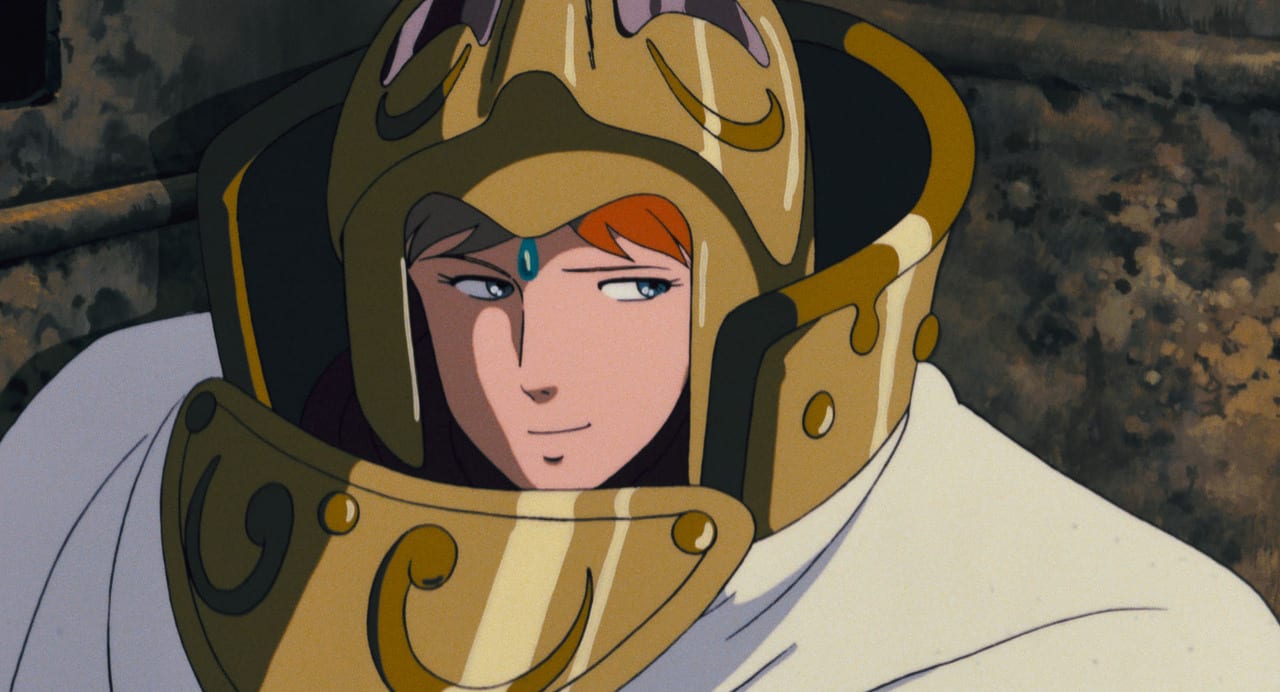

トルメキアの皇女クシャナ[スタジオジブリ公式サイトより]

トルメキアの皇女クシャナ[スタジオジブリ公式サイトより]映画版のクシャナは、原作マンガ版よりも「悪漢(ヴィラン)」寄りにアレンジされていて、軍隊を率いてナウシカの故国風の谷を占領し、ナウシカ彼女を人質として連れ去ろうとする。航行中の飛行戦艦が敵襲により墜落した際に、ナウシカに救命されたクシャナだが、腐海に不時着したところで、「私がはいつくばって礼を言うと思ったか」と、ナウシカ一同に銃を向ける。

それに対してナウシカは、

「あなたは何をおびえているの。まるで迷子のキツネリスのよう。怖がらないで、私はただあなたに自分の国へ帰ってもらいたいだけ」

と返す。銃を構えた相手の怒りを買うことも構わず、言いたいことは言わずにいられない、「狷介」ともいうべきナウシカの一面が垣間見える瞬間だが、そこで「おびえた迷子の小動物」扱いされたクシャナは、当然憤りはするものの、憎悪とは異なる感情をナウシカに向けるようになる。

その後、風の谷に進駐する自軍と合流したクシャナは、部下の参謀クロトワに、腐海の深部へと消えたナウシカの帰還を「待ちたい」と告げ、「あの娘と一度ゆっくり話をしたかった」と語る。

クシャナの部下のクワトロ[スタジオジブリ公式サイトより]

クシャナの部下のクワトロ[スタジオジブリ公式サイトより]クシャナの望みは一応成就し、エンディングクレジットで、何かを話しているクシャナとナウシカの後ろ姿が映った後に、クシャナは自軍を率いて風の谷を去ってゆく。

しかし、クシャナとナウシカの会話の内容は音声としては聞こえてこない。去り際に明らかに思いを残した表情でナウシカの方を振り向くクシャナに対し、ナウシカは終始観客側に背を向けて表情を見せず、クシャナに対するナウシカの認識が、「迷子のキツネリス」から何かしら変化したか否かは定かではない。

傲慢なクシャナと、誰に対しても優しいナウシカ、という表向きの印象とは裏腹に、両者の関係においては、コミュニケーションを求めて踏み込むのはクシャナ、それを撥ねつけるのはナウシカであるようだ。

原作マンガ版では、ナウシカとクシャナの関係のより細かなニュアンスが描き込まれている。盟約に従ってトルメキア軍に従軍し、クシャナの指揮下に身を置くナウシカは、敵国土鬼軍との戦闘に臨まんとする上官のクシャナに対して、民間人捕虜の釈放を要求し、拒否された場合は、「ここを去って、土鬼軍に加わり、あなたと戦う」と告げる。

それに対してクシャナは、「手を汚すまいとするお前のいいなりになるのは不愉快だ」「戦友としての忠告ならきかぬでもない」と、ナウシカが「戦友」として戦うことを条件に、捕虜釈放に同意する。

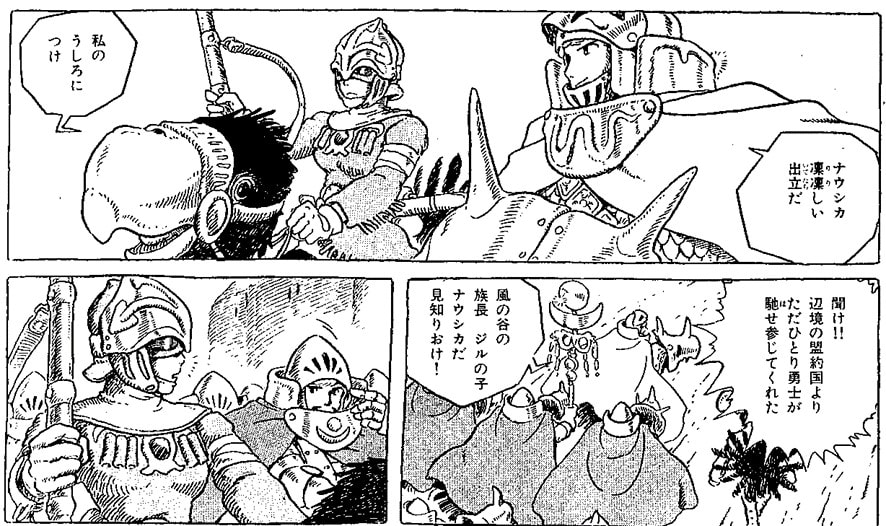

出陣に際し、クシャナは満足そうな微笑を浮かべて、「ナウシカ 凛凛しい 出立だ」「私の うしろに つけ」とナウシカに言葉をかけるが、それに対してナウシカは一言も返さず、またしても顔はゴーグルと頭巾で隠され、その表情を読みとることはできない。

宮崎駿『ANIMAGE COMICS ワイド判 風の谷のナウシカ 3』徳間書店、1985、114頁

宮崎駿『ANIMAGE COMICS ワイド判 風の谷のナウシカ 3』徳間書店、1985、114頁互いの距離を詰めようとするクシャナと、それを寄せつけないナウシカの、一筋縄ではいかないこうした関係は、尺の限られる映画版ではだいぶ簡略化されていながらも、その片鱗は確実に窺われる。破格の女性ヒーローとしてのナウシカと、やはり破格の女性ヴィランとしてのクシャナの関係は、善悪二元論の対立とも、ライヴァルとも、あるいは姉妹的な友愛とも異なり、既存のフィクションの女性同士の関係の型におさまらない。

ふたりの関係は終始もどかしく捉えどころがないが、それゆえに人間的でもある。アプローチを試みては撥ねつけられて踏み込めないクシャナの視点から見ると、ナウシカは狷介でてごわいが、いかんともしがたく惹きつけられる相手であり、ナウシカに対するそうした感情は、観客とも共有しうるものだろう。

クシャナとの関係を通じて浮かび上がる、「完全無欠な人格者」とはいささか異なるナウシカの人間性も、キャラクターに奥行きを与えて魅力をもたらしている。

そういった主人公のユニークな存在感が、劇場公開から30年以上経ってもテレビで放送される名作『風の谷のナウシカ』の人気を支えてきたのではないだろうか。